Vom Staunen zur Frage: Brauchen wir noch Menschen?

Wenn Google selbstfahrende Autos konstruieren kann, die komplexe Verkehrssituationen autonom zu bewältigen – warum sollten dann Organisationen nicht auch ohne menschliche Entscheidungen funktionieren können?

Wer schon einmal in der Bay Area oder in Texas gesehen hat, wie ein autonomes Fahrzeug bei Regen, im Stadtverkehr, bei Fußgängerüberwegen und unklarer Vorfahrtslage sicher navigiert, kann nur beeindruckt sein. Was da in Echtzeit geschieht, ist enorm:

-Milliarden Sensorwerte werden verarbeitet,

-Situationen antizipiert,

-Signale interpretiert,

-Bewegungen koordiniert –

Und das ganz ohne menschliches Eingreifen. Das Auto erkennt nicht nur Objekte, sondern auch Bewegungsmuster. Es bremst vorausschauend, weicht aus, trifft mikrosekündlich datenbasierte Entscheidungen. Es verfolgt dabei ein Zielsystem (z. B. Sicherheit, Effizienz, Regelkonformität) und es handelt auf Basis der berechneten Entscheidung. Das Auto ist data-driven.

Wenn es möglich ist, das Autos data-driven sind – braucht es dann noch Menschen in Organisationen? Was sollten sie in Organisationen tun, die data-driven sind?

Was das Auto tut, ist beeindruckend – aber was es nicht tut, ist viel wichtiger, um zu verstehen welche Rolle Menschen zukünftig ausfüllen müssen.

Das Auto gestaltet die Regeln nicht, nach denen es handelt. Es reflektiert nicht, ob das Zielsystem legitim ist. Es kennt keinen Schmerz, kein Mitleid, keine Schuld. Es kann nicht erkennen, dass das kleine Objekt auf der Straße ein Kind ist, für das Auto ist es eine Bewegungsmasse der Kategorie „high priority pedestrian“.

Seine Entscheidung ist funktional, nicht normativ. Automatisch, aber nicht verantwortlich.

Maschinen entscheiden – aber sie verstehen nichts

Das vielzitierte „Trolley-Problem“ ist also kein ethisches Dilemma für Maschinen – sondern für Menschen. Wenn ein Mensch in einer Extremsituation zwischen zwei schlechten Optionen wählen muss – etwa:

„Weiche umlegen und eine Person töten, oder nichts tun und fünf sterben lassen?“ –, dann ist das keine Entscheidung nach Optimierungslogik.

Es ist ein Akt unter Unsicherheit, in Zeitdruck, mit moralischer Tragweite – und mit Verantwortung. Der Mensch entscheidet, obwohl er weiß, dass es keine gute Lösung gibt. Und er weiß, dass er sich später rechtfertigen muss – sich selbst und anderen.

Ein autonomes Fahrzeug trifft auch in solchen Grenzsituationen eine Auswahl. Aber es entscheidet nicht über die ethische Dimension – es führt lediglich aus, was zuvor als Handlungslogik festgelegt wurde. Es entscheidetinnerhalb eines fremddefinierten Wertekorridors.

Organisationen sind Orte, an denen Ziele nicht gegeben, sondern verhandelt werden.

An denen Bedeutung nicht gemessen, sondern hergestellt wird.

An denen Entscheidung nicht nur ein Rechenschritt, sondern ein Akt kultureller, sozialer und normativer Einbettung ist.

Und genau deshalb brauchen Organisationen Menschen.

Verantwortung beginnt, wo Logik endet

Maschinen können schneller, präziser oder umfassender rechnen als Menschen es je könnten. Doch niemand weiß, was richtig ist, bevor Menschen es miteinander aushandeln.

Ein selbstfahrendes Auto kann in Millisekunden entscheiden, welchen Weg es nimmt. Aber es wird nie fragen:

„Wollen wir überhaupt ankommen?“

„Wer darf mitfahren?“

„Zu welchem Preis?“

„Wem gehört die Straße?“

„Ist das der richtige Weg?“

Diese Fragen sind keine Störung – sie sind der Stoff, aus dem verantwortliches Handeln entsteht.

Wenn wir also Organisationen entwickeln wollen, die wirklich datengetrieben handeln, reicht es nicht, Analyse, Entscheidung und Ausführung technisch zu koppeln. Wir brauchen ein Modell, das den Möglichkeitsraum menschlicher Verantwortung sichtbar macht. Ein Modell, das nicht nur Daten und Systeme berücksichtigt – sondern auch Menschen, Konflikte, Bedeutungen, und die Frage:

„Was ist das Richtige – nicht nur das Wahrscheinliche?“

Data-driven reicht nicht

Organisationen sind keine simplen Systeme zur Zielverfolgung – sie sind Möglichkeitsräume. Deshalb liegt die eigentliche Herausforderung nicht darin, Entscheidungen zu automatisieren – sondern darin, die Bedingungen zu gestalten, unter denen verantwortliche Entscheidungen überhaupt möglich werden.

Zwischen Daten und Analyse.

Wir reden viel über „data-driven“ – aber oft meinen wir damit nur: Reaktionsfähig sein im Takt der Systeme. Was wir brauchen, ist: Gestaltungsfähig sein im Rhythmus der Verantwortung. Viele Organisationen haben längst alles, was man messen kann – aber wenig Klarheit über das, was zählt.

Der Zwischenraum ist der Ort der Wirkung:

Zwischen Daten und Analyse.

Zwischen Analyse und Entscheidung.

Zwischen Entscheidung und Handlung.

Hier geht es um Verknüpfung von Analyse und Bedeutung – nicht nur von System zu System, sondern von Mensch zu Mensch. Dafür braucht es Zeitfenster für Reflexion und Raum für Kontextverständnis – jenseits von simplen Dashboards. Prinzipien statt Regeln – um unter Unsicherheit zu handeln. Verantwortliche statt nur Rollen – damit Entscheidungen nicht anonym bleiben.

In diesen Zwischenräumen entsteht oder scheitert Wirksamkeit. Sie entscheiden darüber, ob Daten in Wirkung übersetzt werden – oder in Hochglanzberichte.

Zeit für ein anderes Modell.

Zeit für ein anderes Modell.

Organisation als Möglichkeitsraum

Die meisten Organisationsmodelle – insbesondere im Kontext von Daten und Technologie – folgen einem linearen Denken:

Daten → Analyse → Entscheidung → Ausführung.

Es ist das alte Steuerungsmodell, angepasst an eine neue Infrastruktur.

Was dabei oft übersehen wird:

Dieser Fluss ist nicht nur unvollständig – er ist irreführend.

Denn er suggeriert, dass die Welt deterministisch ist. Dass aus Wahrheit Wirkung wird, solange der Datenfluss funktioniert.

Doch wie wir gesehen haben, funktioniert Organisation so nicht.

Was wir brauchen, ist kein durchoptimierter Datenfluss –

sondern ein zyklisches Modell, das zeigt, wo und wie Bedeutung entsteht.

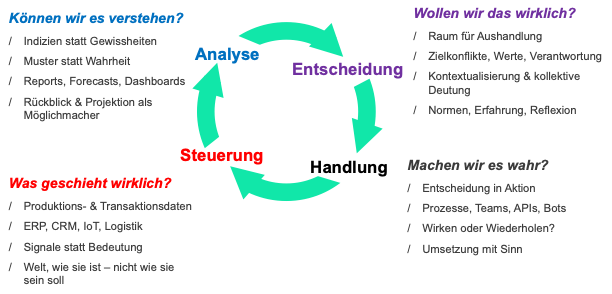

Ein Kreislauf, kein Fließband

Ein Kreislauf, kein Fließband

Ich schlage ein Modell mit vier Ebenen vor, die nicht in einer Pipeline angeordnet sind, sondern in einem Rückkopplungskreislauf miteinander verbunden sind:

1. Realität / Operation

1. Realität / Operation

Dies ist die konkrete Welt, in der Systeme wie ERP, CRM, IoT oder Logistik agieren.

Hier entstehen Daten. Hier wird produziert, transportiert, geplant.

Es ist die Welt, wie sie ist.

Sie folgt Regeln, aber sie ist nicht vollständig beherrschbar. Sie liefert Signale – aber keine Bedeutung.

2. Analyse

2. Analyse

Hier werden Daten transformiert, interpretiert, aggregiert.

BI-Systeme, Data-Science-Modelle, Forecasts, Reports – all das fällt in diese Ebene.

Sie beantwortet Fragen wie:

Was ist passiert?

Was könnte passieren?

Was ist wahrscheinlich?

Doch auch die beste Analyse ersetzt keine Entscheidung. Sie ist ein Möglichmacher – kein Entscheider.

3. Menschliches Entscheiden & Gestalten

3. Menschliches Entscheiden & Gestalten

Zwischen Analyse und Handlung liegt der entscheidende Zwischenraum – der Ort, an dem Bedeutung entsteht.

Hier kommen Kontext, Zielkonflikte, ethische Abwägung, organisationales Wissen, Erfahrung und Machtverhältnisse ins Spiel.

Hier wird gefragt:

Was bedeutet das für uns?

Was ist der richtige Weg?

Was ist verantwortbar?

Diese Ebene ist in den meisten Architekturen nicht modelliert.

Sie ist die verschwundene Mitte – aber ohne sie gibt es keine Wirksamkeit.

4. Handlung / Umsetzung / Agenten

4. Handlung / Umsetzung / Agenten

Hier wird gehandelt – durch Systeme, Prozesse, Menschen oder Agenten.

APIs, RPA, operative Teams, automatische Entscheidungsbäume – sie alle setzen Entscheidungen um.

Doch sie handeln nur, wenn vorher jemand entschieden hat, warum und wozu.

Diese Ebene beeinflusst wiederum die Realität – und der Zyklus beginnt von vorn.

Gestalten heißt: Zwischenräume sehen

Diese vier Ebenen bilden keinen linearen Ablauf, sondern einen lebendigen Kreislauf – einen Zyklus verantwortlichen Handelns. Nur wenn alle Ebenen verbunden sind, kann aus Daten Wirkung entstehen.

Jede Ebene bringt eine eigene Perspektive mit – doch erst die Zwischenräume dazwischen entscheiden darüber, ob aus Daten Verantwortung wird:

Jede Ebene bringt eine eigene Perspektive mit – doch erst die Zwischenräume dazwischen entscheiden darüber, ob aus Daten Verantwortung wird:

Realität liefert Signale – aber keine Bedeutung.

Analyse deutet Muster – aber keine Normen.

Entscheidung gestaltet – aber ohne Garantie.

Handlung setzt um – aber nicht automatisch mit Sinn.

Ein solches Modell zeigt, wo Verantwortung entsteht – nicht nur, wo Daten fließen. Es macht Zwischenräume sichtbar, statt sie zu verschweigen.

Es ist anschlussfähig für kulturelle Fragen – nicht nur für technische Architektur.

.

.

Es erlaubt Organisationen, sich selbst zu reflektieren:

Wo entsteht bei uns Bedeutung? Wo klemmt der Zyklus? Wo geht Kontext verloren?

Der zentrale Gedanke: Nicht Analyse erzeugt Wirkung – sondern die Fähigkeit, Analyse mit Bedeutung zu verknüpfen und daraus verantwortliches Handeln zu gestalten.

Der zentrale Gedanke: Nicht Analyse erzeugt Wirkung – sondern die Fähigkeit, Analyse mit Bedeutung zu verknüpfen und daraus verantwortliches Handeln zu gestalten.

Daten allein verändern nichts.

Menschen, die mit Daten gestalten, verändern alles.

Wo Daten enden, beginnt Führung

Wenn Organisationen heute mit Daten arbeiten, investieren sie oft in den äußeren Rahmen:

- bessere Datenmodelle,

- leistungsfähigere Analysewerkzeuge,

- automatisierte Handlungssysteme.

- Doch dort entsteht nicht die Wirkung.

Die Wirkung entsteht zwischen den Ebenen – genau dort, wo sich Daten in Bedeutung verwandeln und Entscheidungen zu Verantwortung werden.

1. Der Zwischenraum zwischen Realität und Analyse: Kontext statt nur Struktur

1. Der Zwischenraum zwischen Realität und Analyse: Kontext statt nur Struktur

Daten fallen nicht vom Himmel. Sie entstehen in Systemen, Prozessen, Sensoren – aber auch in politischen, kulturellen und ökonomischen Kontexten. Zwischen Realität und Analyse muss daher die Frage stehen:

„Welche Wirklichkeit bildet dieses Datenmodell eigentlich ab – und welche nicht?“

Was es hier braucht:

- Dialog zwischen Domänenwissen und Datenmodellierung

- Kontextbeschreibungen, die nicht nur Metadaten sind, sondern Erzählungen

- Verantwortliche für Datenherkunft, Lücken, Verzerrungen

- Bewusstsein, dass Analyse immer ein Ausschnitt ist – nie die ganze Wirklichkeit

2. Der Zwischenraum zwischen Analyse und Entscheidung: Bedeutung statt nur Korrelation

Datenanalyse erzeugt Muster. Aber Menschen müssen diesen Mustern Bedeutung geben. Die Frage lautet nicht: „Was sehen wir?“

Sondern:

„Was heißt das – für uns, jetzt, in diesem Kontext?“

Was es hier braucht:

- Räume für kollektive Interpretation (nicht nur Review-Meetings)

- Hypothesenbildung als kollaborative Praxis

- Führung, die nicht Antworten vorgibt, sondern Fragen zulässt

- Mechanismen, um Zielkonflikte transparent zu machen

3. Der Zwischenraum zwischen Entscheidung und Handlung: Verantwortung statt nur Zuständigkeit

In vielen Organisationen werden Entscheidungen gefällt – und dann delegiert. Doch ohne Klarheit darüber, wer wofür steht, verpufft jede Wirkung. Hier braucht es nicht nur Rollen, sondern Verantwortungsträger:innen.

Was es hier braucht:

- Klarheit über Entscheidungsspielräume

- Prinzipiengeleitete Umsetzung statt bloßer Task-Abarbeitung

- Agenten (menschlich oder maschinell), die verstehen: Was ist der Sinn dieser Handlung?

- Rückkopplungsschleifen, die Wirkung reflektierbar machen

- Zwischenräume gestalten heißt: Organisation ernst nehmen

In Wahrheit sind diese Zwischenräume der eigentliche Ort organisationaler Intelligenz. Hier zeigt sich, ob eine Organisation nur handelt – oder auch versteht. Ob sie reagiert – oder gestaltet.

Was Führung leisten muss

An den Zwischenräumen in der Organisation zeigt sich, was Führung in einer datengetriebenen Organisation leisten muss:

Nicht Entscheidungen vorgeben, sondern Räume schaffen, in denen Verantwortung entstehen kann. Es beginnt mit kleinen Dingen – aber immer mit klarer Haltung:

- Datenprodukte nicht nur als technische Assets, sondern als kulturelle Brücken denken

- Prinzipien explizit machen, an denen sich Entscheidungen orientieren können

- Reflexion institutionalisieren – nicht nur Retrospektiven, sondern strukturelle Pausen für Sinn

- Verantwortung sichtbar machen – durch Ownership, Transparenz und Dialog

- Gestaltungsräume zulassen, in denen nicht alles vorher definiert ist – aber verantwortbar wird

Es braucht Menschen, die diese Räume ermöglichen – nicht, indem sie Vorgaben machen, sondern indem sie Struktur geben, Sprache anbieten, gemeinsame Denkräume öffnen.

Menschen, die gleichzeitig mit Systemen und mit Kultur arbeiten können. Die verstehen, dass es nicht nur um Daten geht – sondern um Organisation.

Solche Impulse kommen selten aus dem System selbst. Sie brauchen einen temporären Außenraum – eine Art kulturellen Katalysator. Nicht als Lösung – sondern als Begleitung, Struktur, Spiegel.

Zwischenräume sind keine Leerstellen – sie sind Gestaltungsräume. Wer sie nicht gestaltet, bekommt zwar saubere Datenflüsse – aber keine Wirkung. Gute Analyse, aber keine Entscheidung. Viel Bewegung – aber keine Verantwortung.

Deshalb reicht es nicht, Systeme zu bauen. Wir müssen auch Organisation bauen.

Maschinen steuern – Menschen führen.

Man könnte meinen: Wenn die Daten stimmen, die Analyse läuft, die Ausführung automatisiert ist – dann funktioniert Organisation.

Doch gerade dann stellt sich die entscheidende Frage: Wozu?

Wer entscheidet über Sinn, Richtung, Verantwortung?

Autonome Systeme können steuern – aber nicht führen. Denn Führung beginnt genau dort, wo Berechnung endet:

Bei Zielkonflikten. Bei Werten. Bei Fragen, die sich nicht logisch lösen lassen, sondern gemeinsam verhandelt werden müssen.

Ein selbstfahrendes Auto kommt ohne Fahrerin aus – aber nicht ohne Zielsystem. Und genau dieses Zielsystem ist das Ergebnis menschlicher Aushandlung: Was gilt als sicher? Was zählt als Erfolg? Wer trägt die Konsequenzen?

Ein selbstfahrendes Auto kommt ohne Fahrerin aus – aber nicht ohne Zielsystem. Und genau dieses Zielsystem ist das Ergebnis menschlicher Aushandlung: Was gilt als sicher? Was zählt als Erfolg? Wer trägt die Konsequenzen?

Organisationen können sich datenbasiert steuern lassen.

Aber sie können nicht geführt werden, ohne dass Menschen sich mit Fragen beschäftigen, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt:

Was ist richtig – nicht nur effizient?

Welche Ziele tragen – auch wenn sie sich widersprechen?

Welche Verantwortung übernehmen wir – nicht nur für heute, sondern für morgen?

Diese Fragen lassen sich nicht automatisieren. Sie lassen sich nicht delegieren. Und sie lassen sich nicht vermeiden, wenn man Wirkung erzielen will.

Deshalb können selbstfahrende Autos beeindruckend gut fahren –

aber sie können keine Unternehmen führen.

Selbstfahrende Autos brauchen keinen Sinn. Organisationen schon. Und genau deshalb können Maschinen sie nicht führen.

Selbstfahrende Autos brauchen keinen Sinn. Organisationen schon. Und genau deshalb können Maschinen sie nicht führen.